编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

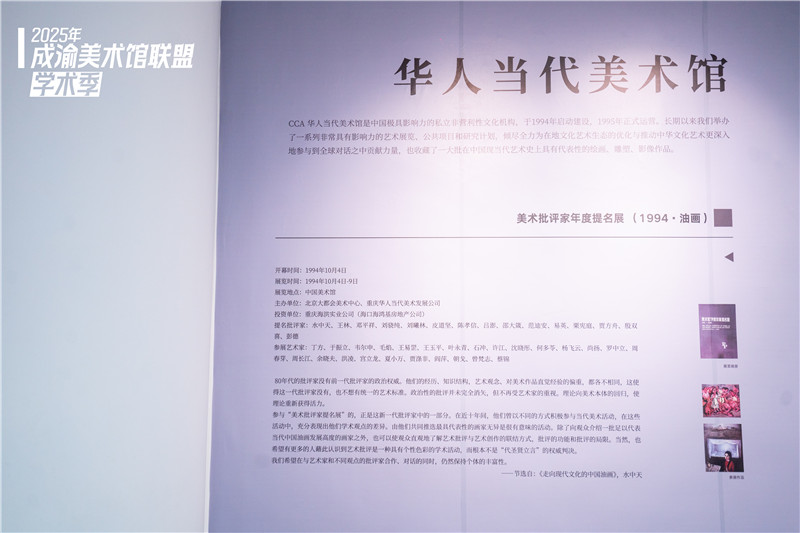

2025年7月8日,“复合光谱:成渝地区民营美术馆与非营利性艺术空间生态报告”在四川美术学院美术馆(重庆当代美术馆)开幕。展览以2000年以来成渝两地蓬勃生长的民营美术馆与替代性非营利空间为研究对象,通过大量一手文献、影像及代表性展览案例,首次系统呈现了该区域多元、流动且极具先锋气质的当代艺术生态。

展览现场

展览标题“复合光谱”寓意不同文化波长在同一时空中的并存与折射。13家川渝民营美术馆、数十家小型非营利机构及替代空间被视作一束束独立而互补的光谱:民营美术馆以市场化手段拓展公共艺术教育,非营利空间则以实验性项目撬动社会议题;资本与理想、机构与个人、城市更新与乡土回归在此交汇,共同构成一幅充满张力的西南艺术地形图。

第一单元:

以展览管窥川渝民营美术馆三十年(节选)

蓝庆伟、姜晓萌

从1994至2025,川渝民营美术馆为中国当代艺术生态编写出不可忽视的地域样本。本次文献展即以川渝地区十三家民营美术馆的代表性展览为脉络,梳理出川渝民营美术馆参与的全国性重要展览、西南区域性研究展览、年轻态的艺术生产展览、立足国际视野的交流展览、国际驻留项目展览、关注艺术分支话题的展览以及不同视角的儿童展览,并从中串联起三十余载艺术实践的在地基因与先锋探索。川渝民营美术馆的诞生,自带打破常规的勇气,为市场经济下艺术公共体制的建设做出初步探索。

展览现场

文献深处,记录着川渝民营美术馆与艺术家、公众的生命联结。此次文献展呈献的是近三十年川渝民营美术馆发展中的展览视角,通过展览这一最为鲜活的视角来管窥川渝民营美术馆的发展,以及美术馆在艺术史、艺术生态发展中的特殊贡献。无论是美术馆等艺术机构,还是艺术生态的变化,如何与艺术发展产生关联是最为值得关注的。

第二单元:

在地,土壤,自由发想——2013年以来的替代空间/替代生产(重庆)(节选)

倪昆

这是—个不太严谨的时间轴分类, 2013年的重庆,在经历过2000年以来的第一轮的艺术商业喧嚣之后, —些之前未曾出现的地方之艺术现象,正逐步落地生根,成为地方语境的有机构成。其时, 2006年第—批创办的替代空间——器 ·Haus,序空间已运营了七年,在继续着各自的艺术家驻地项目的同时,开始更主动的介入到在地艺术实践及更多元化的艺术生产。新出现的艺术机构、艺术项目,例如十方艺术中心,竹林计划等,亦在这—年开始着其自身的工作建设。“地方/在地化”,“艺术介入社会”等话题正变得主动,艺术实践的多主题化 成为自然(选择)。

展览现场

社会化进程中不断尝试和拓宽艺术的社会边界;在世界变得模糊不清的当下,艺术和自然及土地的链接,可持续不断的给予我们内在力量。

在地,是重回土地土壤的过程,以艺术为催化剂,不断的继续的自由发想!

第三单元:

必要的失败——新世纪以来成都小型艺术机构观察(节选)

田萌

新世纪,这是二十一世纪的另一种表述,是世纪之交的人们的心理表征。人们带着一种乐观主义迈入到了二十一世纪。2001年中国加入世界贸易组织,这从根本上进一步深化了中国的改革开放,促进中国与世界的贸易互动。事实上,中国与世界之间的往来不仅有经济,而且也有文化、艺术以及其他。在这一背景下,艺术改变着原来单一的生态模式,从艺术的创作、研究、传播、展览、教育、收藏与流通一个完整且丰富的生态系统方兴未艾。

展览现场

在过去的二十多年,成都的经济一路高歌猛进,其艺术生态发生着巨大的变化。在一定程度上,成都可以作为中国艺术生态发生的一个样本,但其中也有其生态的独特性。在成都的生态中,小型艺术机构在过去二十多年有着非常重要的意义。

当时间的轮盘又转过四分之一世纪,世纪之交的乐观主义早已消散。回望过去,谁又能说自身成功了呢?或许,成功是虚幻的,失败才是必要的。

展览名称:复合光谱:成渝地区民营美术馆与非营利性艺术空间生态报告

主办单位:四川美术学院美术馆

项目策划:何桂彦|宁 佳

策展人:蓝庆伟|倪 昆|田 萌

展览统筹:杨 彪|姜晓萌|刘志坤

展览宣传:刘 媛|李呢喃

视觉设计:罗昭宝|李思雨|刘扬清|吴睿轩

媒体支持:重庆日报|雅昌艺术网|《当代美术家》

展览时间:2025年7月8日—9月7日

展览地点:重庆当代美术馆B馆

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。