编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

以山水画科来看,董其昌、石涛、八大山人是齐白石最推崇的前辈名家,白石认为他们的画少习气,因而更“新”。但在创作上,齐白石又竭力与他们拉开距离,在用笔、用墨、设色上皆富于独创性。巧拙互用,将灵便与浑古两种不同的审美表现统一起来,从而使齐氏的绘画作品平澹见奇,灵气往来。

山水是白石老人的创作中最富于首创精神的画科,但在当时的社会中却不被人重视。他曾说“吾画山水,时流诽之,故余几绝笔”。1917年陈师曾看了《借山图》,赠诗劝他“画吾自画自合古,何必低首求同群”,如空谷足音,给予他以巨大的精神支持。1922年陈师曾又把齐白石的山水等作品送到日本展出,引起巨大轰动,一时洛阳纸贵,白石之笔籍此名重东瀛。齐白石的忘年之交徐悲鸿也极为看重他的山水画。1932年齐白石第一本正式画集《齐白石画册》出版,这本画集由徐悲鸿亲力操持,在序言中徐悲鸿说他 “具备万物,指挥若定,及其既变,妙造自然。”齐白石无限感慨地说:“安得悲鸿化身万亿,吾之山水画传矣!普天下人不独祇知石涛也。”

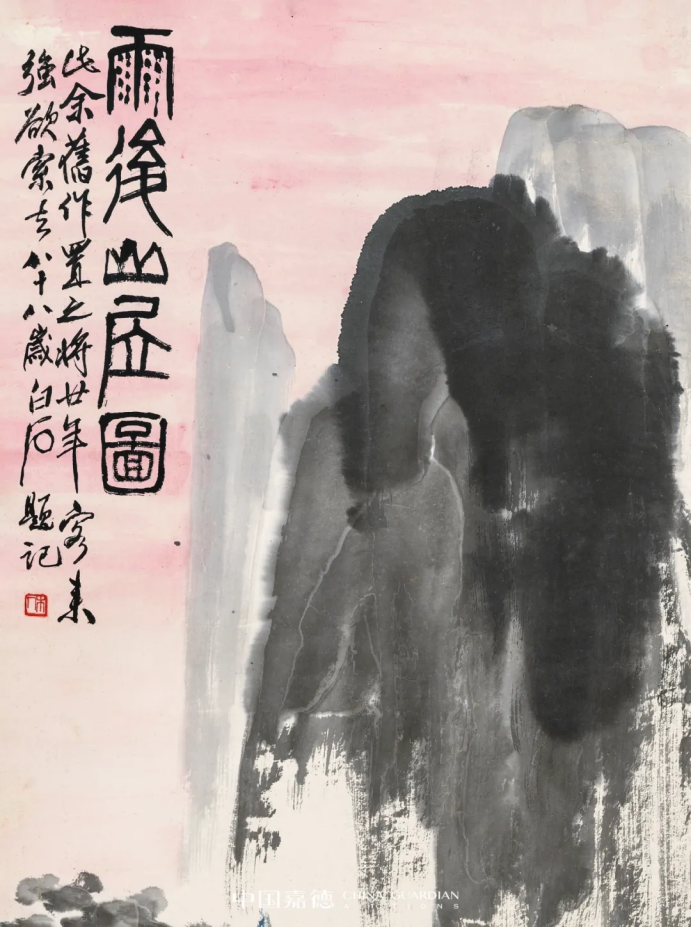

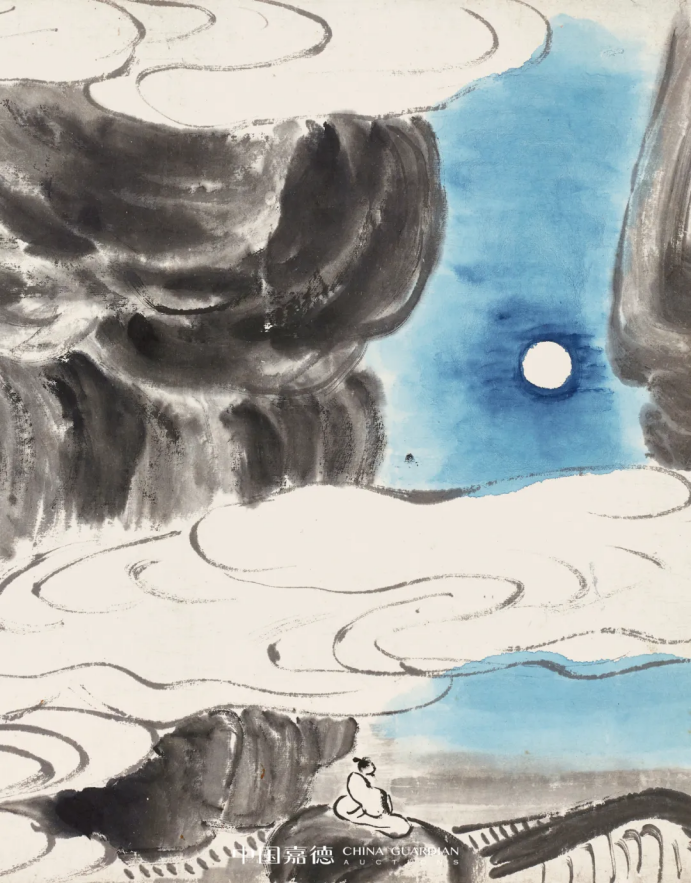

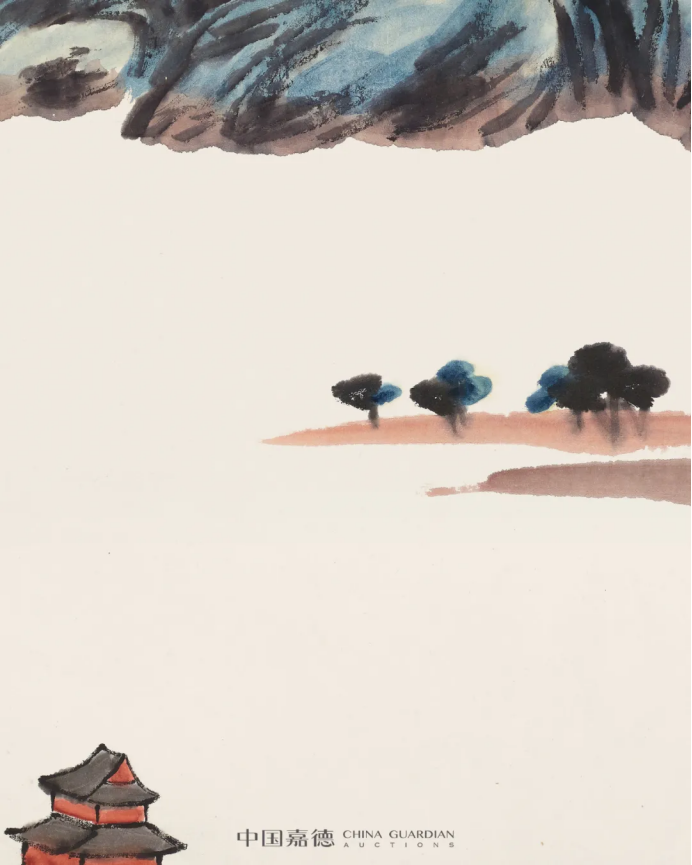

本季大观夜场之中,将呈现四件齐白石难得一见的山水画佳制:《雨后山居图》幅逾7平尺,笔墨轻松写意,为白石自珍廿载再送友人之作;《芭蕉书屋》、《借山图之竹霞洞、滕王阁二帧》皆出自白石昔年五出五归之行,是齐氏山水之典范;《溪岸春柳》则出版于白石生前亲自选定的权威出版《齐白石作品选集》之中。

题识:雨后山居图。此余旧作,置之将廿年。客来强欲索去,八十八岁白石题记。

钤印:木人

鉴藏印:百砚堂藏、十洲十四世孙焱之珍藏

出版:《怀瑾握瑜—齐白石精品集》,图编4,中国嘉德国际拍卖有限公司,2015年版。

来源:香港1997秋季拍卖会,第87号拍品。

说明:

1.本幅为仇焱之先生旧藏。仇焱之(1908-1980),江苏太仓人,上世纪超级大古董商。13岁跟随上海大古董商朱鹤亭学艺,1945年结识英国古董商厄宝德,为其在沪办理古玩出口托运业务,1946年以200万法币独资开设“仇焱之文玩会”。1949年,仇焱之赴港发展,与敏求精舍的创始人胡惠春、徐伯郊等人成为第一批南下的香港第一代收藏家。仇先生以陶瓷藏珍闻名于世,偶亦涉猎书画,凡藏者不论画家名气身份,作品质量皆精中选精。本幅便为一例。

2.本幅未落年款,只落“八十八岁白石题记”,并言此为旧作,“置之将廿年”,以此大约可推知本幅大约作于1920年代末至1930年代初。此一阶段白石多画山水,也是白石一生作山水最密集的时期,本幅幅逾7平尺,笔墨轻松写意,为白石山水画极精彩之作。

1940 年代仇焱之在上海

▌雨后山居是旧家

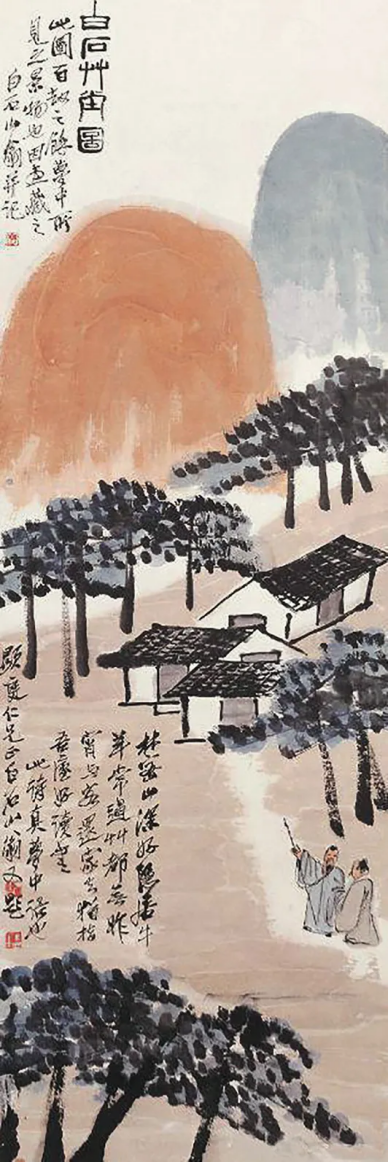

故宫博物院藏有齐白石1930年代左右所画的一件《白石草堂图》,远处两座“馒头山”一红一蓝,疏疏落落的丛树穿插画面,树下掩映白墙黑瓦的山居,赭色淡染地面,两位老者结伴走向草堂。

齐白石1930 年代初作《白石草堂图》99×33cm

北京故宫博物院藏

画面具双题,一题曰“白石堂图。此图百劫之余,梦中所见之景物也,因画藏之,白石山翁并记”,又题曰“林密山深好隐居,牛羊常过草都无。昨宵与客还家去,犹指吾庐好读书”,并特此加一句:“此诗真梦中语也。”所言“梦中”、“隐居”、“还家”等词,构成了白石老人经典的“山居”题材创作的关键词。

传统中国山水画常有以“隐逸”为主题的创作,这与中国文人追求的向内自省和精神独立的隐逸思想直接相关。以此为基础派生出“山居”、“书斋”、“草堂”、“对晤”、“隐居”等等不同的画题,这类山水画多以家山情怀构筑自己的精神乐园,以遁世、隐逸的思想注入到每一个画面中,成为其草堂图系列山水画的重要特点。它们的基本图式是:远离喧嚣的野外环境中,树木环绕下,书屋、草堂、居所掩映其间。屋室不作华厦,多以陋室示人,屋主人或于屋内,或于室外,状闲逸态。

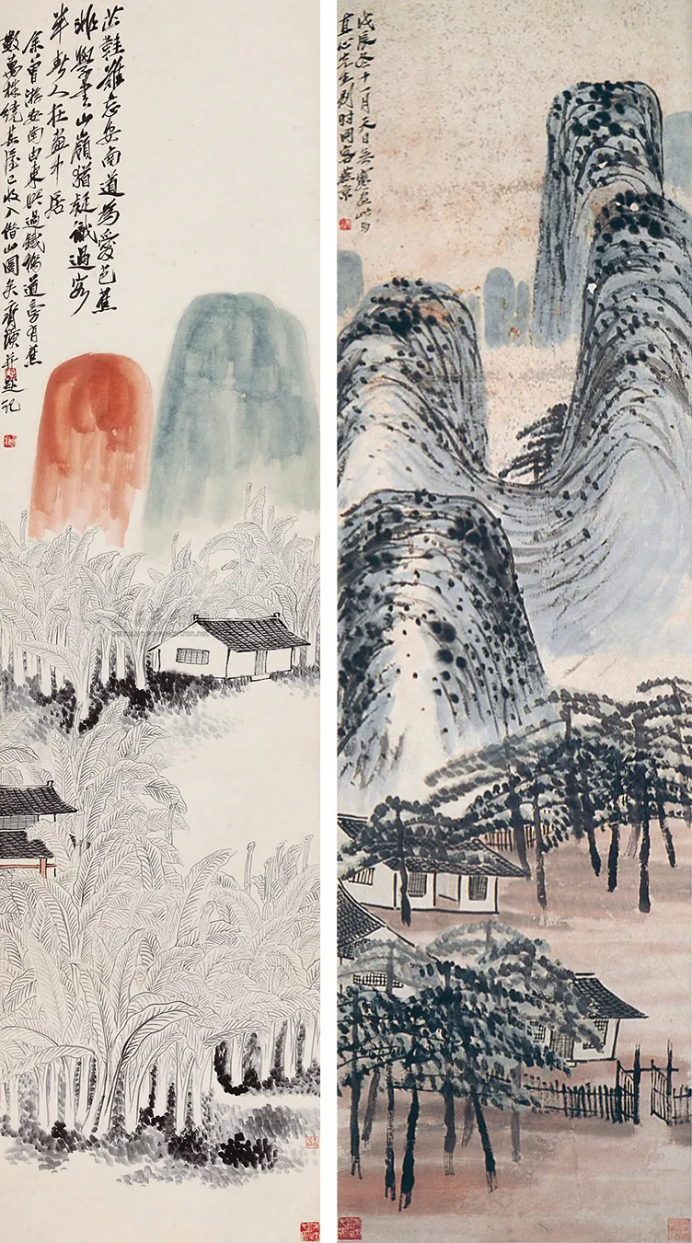

图左:齐白石《蕉屋》 180×47cm 辛冠洁先生旧藏

图右:齐白石1928 年作《青松白屋图》 156×44cm 湖南省博物馆藏

很显然,齐白石山水画中有一部分继承了上述的传统,但他笔下无论是“山居”亦或“草堂”均与传承有所异同。他继承了传统山居图归隐、出世的精神内核,而对其图式的描绘则是独创性的,这也正应了齐白石自己所说的:“我画山水,布局立意,总是反复构思,不愿落入前人窠臼”。

图左:齐白石1932 年作《山水十二条屏之雨后云山》 128×62cm 重庆市博物馆藏

图右:齐白石1925 年作《雨后山光》 98×49cm 北京市文物公司藏

在他早年最有名的《石门二十四景》和《借山图册》中均有关于“山居”题材的创作。在此之后,从1920年代到1950年代,山居图的创作一直是其山水画创作的大宗。尤其1920年代中期到1930年代中期,齐白石山水画创作的高峰期,山居图屡为其所描绘。1925年的《雨后山光》,1928年的《雨后云烟》、《青松白屋图》,1920年代末的《蕉屋》,1932年的巨制《山水十二条屏之雨后云山》等等大作均是“山居”系列的创作。

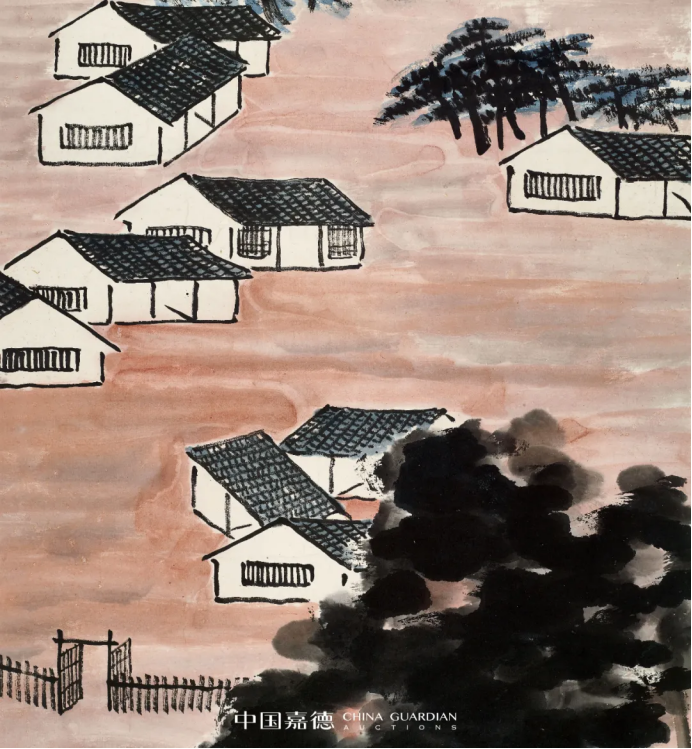

本幅局部一

此件《雨后山居图》未落年款,白石题曰“此余旧作,置之将廿年。客来强欲索取,八十八岁白石题记”,以此可大约推知本幅与前述名件的成画时间大约相同,作于1920年代末至1930年代初。《雨后山居图》尺幅超过7个平尺,这在齐白石的山水画创作中属大尺幅创作,其画面是典型的“山居”样式:远山、近树、疏林、栅栏、村屋。不一样的是白石所篆五字“雨后山居图”点出此为雨后之景,故远山与近树不作过多的细节刻画,也不用色彩处理,而是以粗疏的笔法水墨写意,以示“雨初过去山如染,丛树无尘任倒斜”的雨后山间之景。

本幅局部二

无论是山居还是草堂,画里面无论有人还是无人,画里的人无论是老者还是童子,“山居图”都深刻着白石老人对于家乡的眷恋。齐白石的前半生一直都生活在湘潭老家的乡村,其成长经历中的童年、青年、中年都是在乡间度过,当他离家北上住进繁华都市时,当他开始进行大胆的变法时,衰年画作中反反复复出现类似山居图等思乡情怀的画面,也就不足为奇了。事实上,齐白石的山水画创作最基本的两个母题便是“家乡景观”和“远游印象”,这在他早年五出五归期间和之后的大量创作都可以看到,这两个母题可以看做是齐白石山水画最基本的图式来源。而其精神内核与传统文人山水画最大的不同,便是始终如一的贯穿着家乡印记,这种强烈的印记反复出现在山居图的描绘当中,成为“归隐、出世”的传统意境之外,独属于齐白石的画语表达。

本幅局部三

苏立文曾说:“齐白石少量的山水画是他最富原创性的作品。强烈的色彩以及率真、欢悦的气氛置于简洁的形式构成之中,这是他的艺术中最少受其他艺术家影响的作品”,在其山居图系列中,尤其如此。虽然他的山居图依然脱胎于传统的概念,但所表现出的绘画技法、构图以及意境等,完全是自己的。同时,齐白石在他的山居图里更多的传达了自己的情感归宿和精神家园。身在北京的齐白石说自己“身行万里,鸟倦归还”,这是他的企愿,回不去家乡的齐白石只能借助一轴轴的山居寄托情感。当来客相求这轴白石自珍了20年的“山居”时,他定然是极为不舍极不情愿的。所以,当“山居”不得不易主时,“孩童”心性的齐白石才要在画上重重的题上“强欲索去”这四个字。

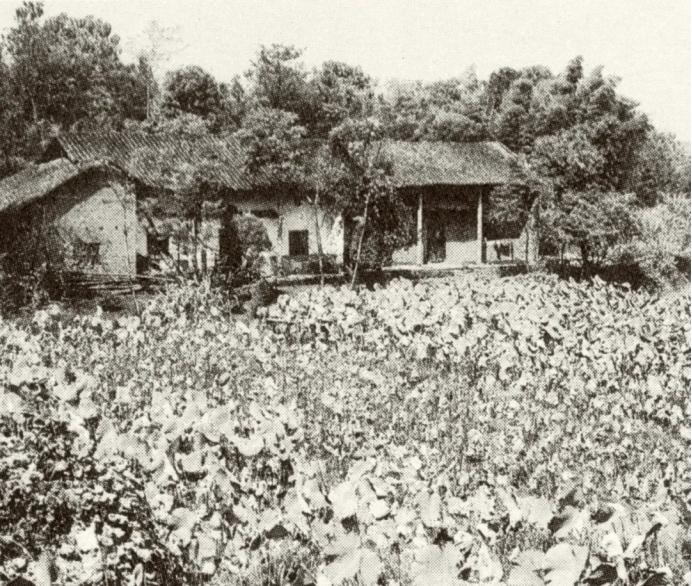

湘潭杏子坞星斗塘

▼

题识:天涯亭一饮主人白石。

钤印:白石山翁

出版:

1.《齐白石作品集》,第99页,荣宝斋出版社,2014年版。

2.《翰海二十周年精品录·书画卷》,第369页,文物出版社,2014年版。

来源:北京拍卖会,2009年5月8日,第23号拍品。

说明:

天涯亭原在钦州城东平南古渡头,明初于城东门口重建,1935年迁至今址。白石五出五归时曾数到钦州,期间常访天涯亭,所见亭迹为明时旧物。每当他登亭远眺,总不免有游子之思,白石尝自称“天涯亭过客”,并刻印一方以志其时之思。故在本幅画旧日钦州风物时,白石方以“天涯亭一饮主人”自称。

齐白石一生五次出游,三次到钦州,分别是1906年,1907年和1909年,都是应同乡好友郭人漳之邀,他请齐白石来钦州,一是教他的如夫人学画,二是为他代笔作应酬画。在第二次到钦州时,恰巧中越边疆不靖,兵备道派兵巡逻。齐白石趁此机会,随军到东兴。他站在高处,环视越南芒街,便走过铁桥,到达北仑河岸,游览了越南山水。他亲眼看到中越一带山清水秀,野蕉数百株,丛立成林,映得满天成为绿色世界,人行其中,连影子都变作了绿颜色。他对此绝佳美景念念不忘,屡以此题材作画。

《白石老人自传》谈到东兴之游说:“这东兴在北仑河北岸,对面是越南的芒街,过了铁桥,到了北仑河南岸,游览越南山水。野蕉数百株,映得满天都成碧色。我画了一张《绿天过客图》,收入借山图卷之内。那边的山水,倒是另有一种景色。”

《借山图》册作于1910年,即齐白石远离归来的第二年,是根据远游写生与记忆创作的,今藏北京画院。这就是说,收入《借山图》册中的《绿天过客图》是这个题材最早的一幅。

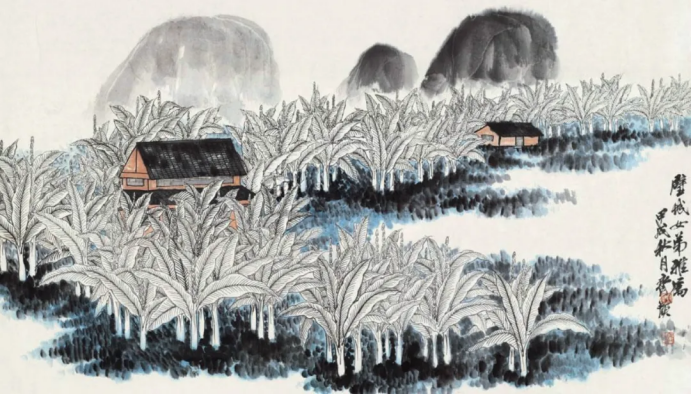

齐白石1934 年为周婉作《芭蕉书屋》 67×116cm

同一题材、同一母题反复画,是齐白石的一贯作风。这往往与顾主的要求有关,有时也与画家创作的需要有关,因此,这些变体之作,也都有所不同、有所变化、有所创造。与《绿天过客图》同一母题的变体画,还见有《蕉林书屋图》(《齐白石作品选集》,人民美术出版社,1959年),《绿天野屋图》(《荣宝斋画谱》第73册),《白蕉山居图》(《齐白石全集》第3集),《蕉林山居图》(《齐白石全集》第四集)等等。

本幅局部一

齐白石的山水画完全是从他的生活体验与自然观察中而来,构图极简,且多有奇构,没有古人那些“平铺细抹”。齐白石于1919年在《老萍诗草》中说:“山水画要无人所想得到处,故章法位置总要灵气往来,非前清名人苦心造作。山水笔要巧拙互用,巧则灵变,拙则浑古,合乎天趣。”其章法、笔致、构成的妙趣,体现了他所说的“胸中山水奇天下,删去临摹手一双”的艺术追求。从前面的介绍可知,《芭蕉书屋》的构思完全源自短暂的越南之行:“映得满天都是碧色”的芭蕉和掩映其中的楼屋,刻在他的脑海里,形成刻画“蕉屋”的冲动。画上题诗说,他忘不了这次安南之行,他喜欢这些芭蕉不是像怀素那样为蕉叶习书,而是醉心于“半春人在画中居”的蕉屋幽境。他由此创造的“蕉屋”意象,也就没有淡泊出世之想,没有对前人山水的漠然模仿,而是洋溢着亲和自然的温暖之情,呈现着独一无二的齐氏精神世界。

本幅局部二

这件作品的艺术处理也很巧妙,碧色的芭蕉全用淡墨勾画,让白描蕉叶占据最大空间,以简代繁,用数棵芭蕉表现出一片密密麻麻的芭蕉包围着几间野屋,又似与几座山峰连接,复以凝重的笔线勾画楼屋,白墙黑瓦,近处芭蕉林中又以浓淡墨反复点苔,形成以白托黑、以淡托浓的强烈效果。两座远山,均以浓墨大写意没骨法画出,形简意赅,近乎符号化。将十多年前所见的而在脑海中挥之不去的美好景观用线和墨巧妙地重现于读者眼前,美不胜收,而这种画法与效果,在山水画史上是绝无仅有的。画家的大胆与特立独行,作品对形式感、现代感的创造性追求,足以令固步自封的画家们瞠目结舌。

《芭蕉书屋》题识

画幅右上方仅题“天涯亭一饮主人白石”,恰恰将齐白石内心的小九九表露无遗。天涯亭在如今钦州市中山公园里,亭子周边,早已高楼林立,置身于亭中,体会不到半点“身处天涯”的感觉。然而,在史书记载中,天涯亭的来历,却与“天涯”有着相当贴切的联系——北宋庆历年间,知州陶弼有感于当时的钦州城人烟稀少,极目荒凉,便在城东平南古渡头建起一座凉亭。因“钦地南临大洋,西接交趾(今越南),去京师万里,故以天涯名”。明洪武五年(1372年),天涯亭迁至城内东门口。直到1935年,天涯亭才迁建于如今中山公园内。

齐白石刻“天涯亭过客”朱文印

齐白石在钦州居住期间,立于东门口的天涯亭四周仍是一片荒凉,站在亭中极目远眺,抚今思古,当时的齐白石应有“人在天涯”的游子之思。但对于眼前美景,他还是极为喜爱的,他在其《绿天过客图》中题诗曰:“芒鞋(芒街)难忘安南道,为爱芭蕉非学书。山岭犹疑识过客,半春人在画中居”,将自己标明是过客的身份,而在此幅《芭蕉书屋》中却已经反客为主,以在天涯亭喝酒快乐过的经历自命为号,只怕是人在天涯,而心仍在天涯亭的钦州。

此作构图布局独特,正如傅抱石所言:“白石老人的每一幅作品,都是一件崇高的艺术品,是一首排奡纵横的诗,是一曲令人难忘的交响乐章。画面上的每项东西都生动地成了艺术品的不可分割、有机的一个组成部分。”

▼

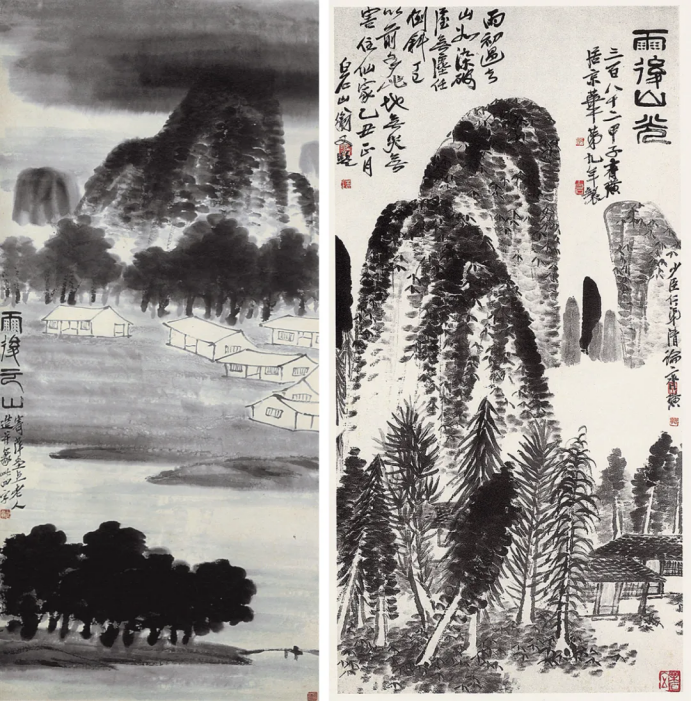

题识:

(一)竹霞洞。借山图之五。齐璜。

(二)滕王阁。借山图之十七。白石。

钤印:老白、阿芝

出版:

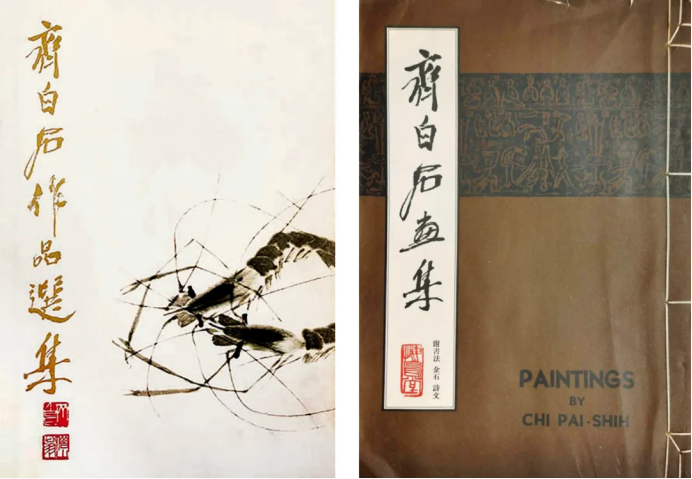

1.《齐白石作品选集》(黎锦熙、齐良已编),第64图,人民美术出版社,1959年出版。(滕王阁一开)

2.《嘉德二十年精品录·近当代书画卷·一》,第212-213页,故宫出版社,2014年版。

来源:中国嘉德2004春季拍卖会,第436号拍品。

出版物封面

1902 年至1909 年间,齐白石“五出五归”,八年中游历了西安、江西、两广等地,在饱览祖国名山大川的同时,积累了大量画材,目见到各地文人收藏的历代名家书画,使其摆脱了山水程式化的束缚,这是齐白石山水画创作发生转变的关键时期。1910 年,齐白石根据多年游历的写生画稿,精心创制了一套《借山图》册页(现藏北京画院)。何谓借山?白石先生以消“凡天下之名山大川,目之所见者,或耳之所闻者, 吾皆欲借之, 所借非一处也……皆中国风景,为山水写照。”

即以具体的山川物象作为艺术创造的客体来源,又不囿于自然。齐白石的《借山图册》是齐氏山水自成一格的肇始之作,在其艺术生涯中具有极为重要的意义。《借山图》前后有数本,此次呈现的两帧分为题名“借山图”之五“竹霞洞”、之十七“滕王阁”,从画面风格和落款笔墨上判断,应是齐白石衰年变法后所作。

《竹霞洞》局部

《竹霞洞》是白石老人借山馆附近之一景。据白石老人自述,他在光绪二十六年(1900 年)38 岁时为一位江西盐商画了一幅南岳全图,作为这位大财主的游山纪念,六尺中堂12 幅。盐商特别满意,送润笔320 两银子,用这笔巨款,白石就典住了梅花祠,这比他星斗塘的老屋宽敞多了,白石将梅花祠改名百梅书屋,又在祠内的空地盖了一间书房,这就是后来大名鼎鼎的“借山吟馆”,白石在此住7 年。在白石老人后来的山水画中这是一个较多的画题。

《滕王阁》局部

《滕王阁》是齐白石山水画中大胆剪裁的绝佳典范之作。1904 年,齐白石与张仲飏随侍王湘绮往游江西,过九江,游庐山,在南昌住了近半年,常游滕王阁,对其结构形态当十分熟悉。滕王阁是江南三大名楼中最高的建筑,齐白石却反其道而行之,他将滕王阁放在画面最下端,只画出两层屋檐,而且还作倾斜状,旁边的附属建筑甚至只露出一点屋顶,整座建筑似乎将被滔滔江水淹灭。不仅如此,齐白石还在画面的上方描绘一排如墙的巨石直插江中,与下方的楼阁形成一强一弱的鲜明对比。最后,他巧妙地在江中随意描绘几段沙渚,上面点缀数株高高低低的树木,既完美地分隔了画面,又成为激越乐章中几个宛转的音节,轻松调节了紧张的气氛,令人拍案叫绝。

▼

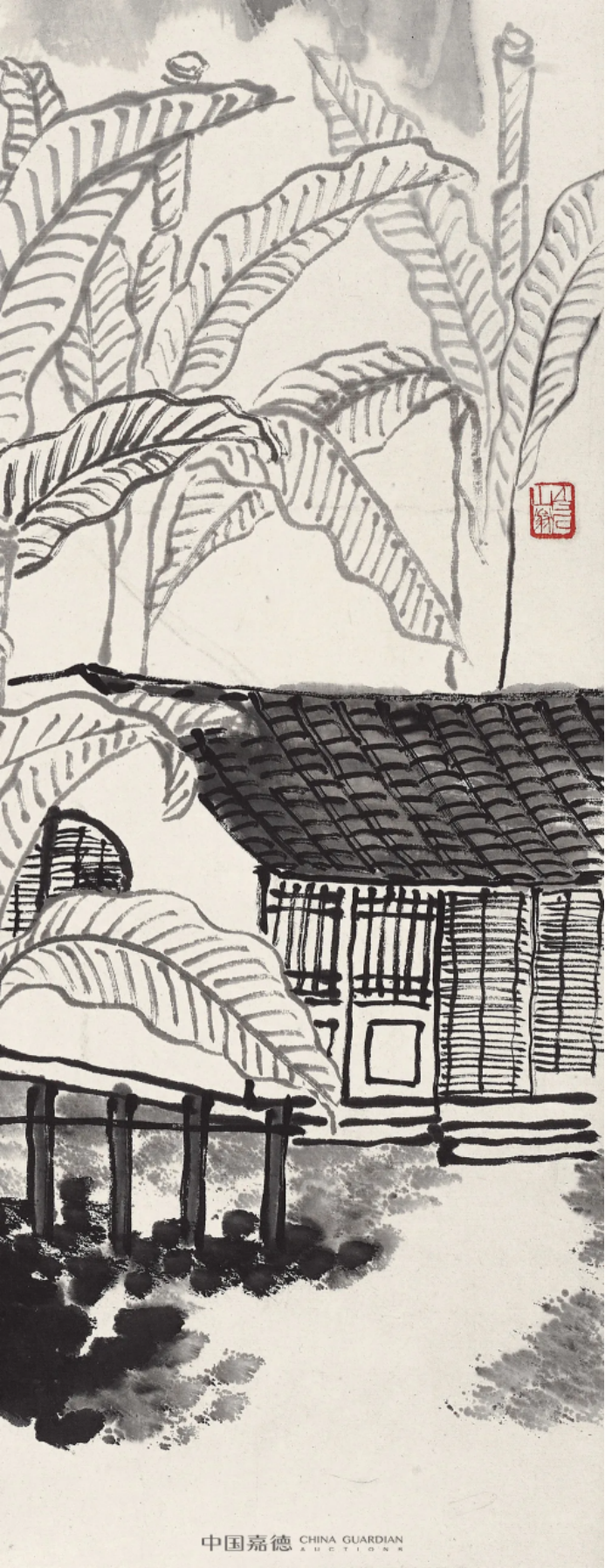

题识:杏子坞老民。

钤印:木人

出版:

1.《齐白石作品选集》,图编14,人民美术出版,1959年版。

2.《齐白石画集》,第64页,文化艺术公司(台北),1967年版。

3.《嘉德二十年精品录·近当代书画卷·一》,第302页,故宫出版社,2014年版。

来源:中国嘉德2009秋季拍卖会,第857号拍品。

说明:

1.本幅原直接征集自齐白石家属。

2.本幅用两岸一水的经典构图模式,两岸勾勒柳树,中间江水留白,远景天空丹霞罩染,全画疏密得当,层次井然有序,直得天然之工,一派江天远阔,朝霞灿然的自然之景,舒徐惬意,观者自可领会!本幅未署年款,看笔墨应作于三十年代末期,白石用最简单的结构表现了最动人的影致,拂动的柳枝也显现出齐白石在渴笔钩画上的非凡功力。本幅收录于1959年出版的《齐白石作品选集》,这本由黎锦熙、齐良己合编的作品集中所收录的作品,均为齐白石生前亲自选定,是白石老人相关出版物中最为权威的书籍之一。

出版物封面

中国嘉德2025春季拍卖会

大观——中国书画珍品之夜·近现代

预展

5月21日-5月24日

嘉德艺术中心

(北京市东城区王府井大街1号)

拍卖

5月26日 17:00

嘉德艺术中心A厅

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。