编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

编者按:艺术家顾黎明常常保持着反思自己身处时代之中时所处的状态,如何关注当下的社会和历史问题的同时,又兼顾个体所存在的状态,也是他呈现个人经验的存在价值的方式。近期,“表象与意志”顾黎明艺术展提供了一个可以回顾艺术家个人与群体间的关联和差异的契机。尤其是在不同时期,种种潮流兴起时,艺术家如何选择、面对、坚持独立性的思考与创作?在形成作品的背后是个人独立意志的作用使然。希望从以下这些问题的对话中,能够理清这样的一种关系,清晰的看到艺术家如何面对艺术的主体性,历史处境,工作方法,形成个人的艺术语言面貌,以及对时代的观察、关照而展开的对话。

艺术家 顾黎明

1963年生于山东潍坊。曾任教于山东艺术学院、中国美术学院;2009年获中国美术学院油画专业博士学位。现为清华大学美术学院教授、博士生导师,中国美术家协会油画艺术委员会委员,中国油画学会理事,中国国家画院研究员。

| 对话 Q&A

裴刚&顾黎明

普遍缺失的本体思想

Q:从85美术新潮时期,您就开始推动如何建构中国艺术本体语言的理论和实践。如今已经过去了40年,中国当代艺术越来越多元,您现在如何看待“重要的不是艺术”和“纯化语言”这两种态度?这样的讨论对今天是否仍然有意义?

A:我曾经在采访和撰写的文章中讲过多次,回看整个85新潮,当时的很多艺术表现都是权宜之计。当时,一种观点是为人生而艺术;另一种观点是艺术需要艺术的纯化。为人生而艺术,是改革开放前期人们强烈地渴望精神的解放所需要的方式,但有些艺术只追求简单表达,却忽略了艺术本身所具有独特价值,显得粗糙简陋甚至是幼稚。

85美术新潮到后期阶段,艺术革命的浪潮似乎没有被压制的对手了,很多年青艺术家开始由对外界的批判精神转向自己的内在体验。强调艺术语言的纯化性,在当时也是有所兼容的,不在当时的环境里,很难感受到这种诉求的合理性。总的来说,85新潮时期的所有艺术,都具有比较深刻的现实性,只是含有抽象性的作品,没有像其它作品那么直白。其实,这两种观点不矛盾,只是当时侧重点不一样而已。但我一直认为,中国的近、现代艺术只是受西方文化的影响太重,一直处于被动的状态,西方文化的影子太重,况且近代以来的中国总是在运动中跌跌撞撞地发展过来,很少有自律性的历史发展脉络。我在《中国美术报》(1989年第10期)发表的近似抽象艺术宣言的文章《今日抽象艺术》,开头的第一段我就引用加谬(Albert Camus)的话:在这个没有上帝的世界里,云集着清醒思考且不再有任何希望的人们。

顾黎明撰写的文章《今日抽象艺术》,《中国美术报》1989年第10期刊载

改革开放四十多年,中国的艺术也是这个状态。现在来看,提倡现代化,那现代化的规律又是从哪里来的呢?现代化首先是人的现代化,也就是𠆤体生命的价值实现,中国的艺术家在实现个体生命体验的过程中,艺术也应该随之相辅相成地实现自律性,这才能有所合二为一地解决现代性的问题。可惜,我们一直都是被动地接受自己不太适应的艺术规则。而没有放弃一切功利,从自身考虑问题,从自己的生命状态认识自己,反思自己,体验自己。所以说,纯化语言,是一种现代主义的本体思想,是形式与生命个体经验的完美结合。这一点我们一直到现在仍然缺失。

顾黎明《汉 - 马王堆 No.2》1991 / 95×80cm / 布面油彩

历史与现实相交织的文化批判意识

Q:您自早期“马王堆”系列就开始探索中国独特历史处境下的抽象、当代性等的方法论,那么请谈谈您的方法论中重要的着眼点,以及有哪些线索?

A:85思潮的后期,我基本是以抽象艺术为主,参加1989年在中国美术馆举办的“中国现代艺术展”的两件作品也是以抽象语言的作品。但我认为我的作品不是以抽象艺术为目的,看看从我这两件作品的标题看就显而易见,可以感受到某种现实的含义。我总认为我的作品不是纯抽象艺术,只是具有抽象性。

从上世纪六十年代格林柏格就认为的抽象艺术概念是否定作品中的载体存在,只关注抽离的视觉语言元素本身。从以前到现在,我的作品一直很谨慎地保持着载体的语言意义,让自己的艺术语言始终保持着对现实若即若离的感觉,更多让观者在历史与现实,过去与现在,抽象与具体应用交汇中体验和解读。你不认为我们周围的现实环境正是由此组成的吗?其实,纯抽象是一种避世的理念,它不解决我们当下生活遭遇中的文化问题,更没有前卫艺术探索的精神意义。

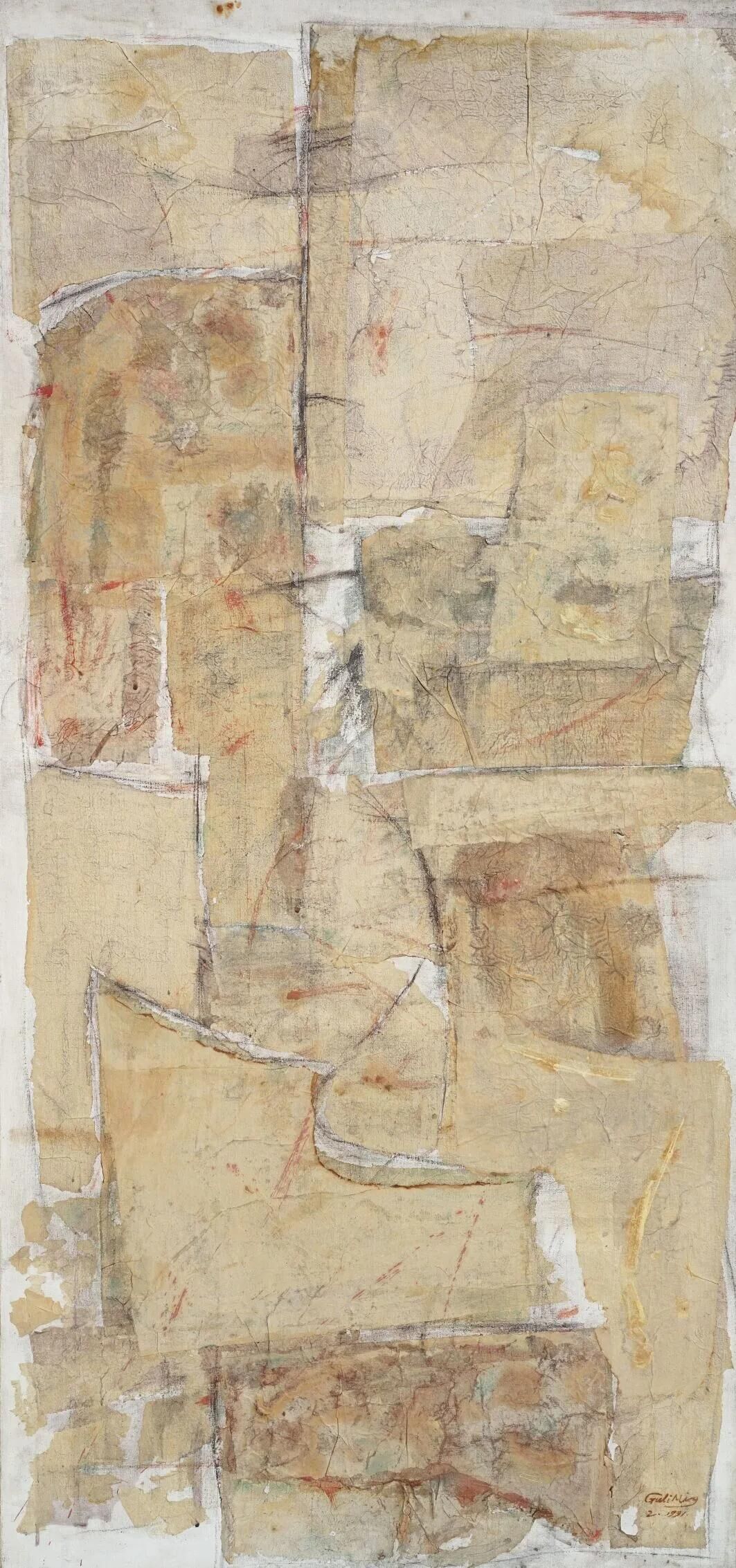

有了这个观点,再来看我八十年代末九十年代初的“马王堆”系列作品,就很容易理解。我想把汉制的礼仪规范通过历史文化的观看,让其呈现一种文化符号的失衡,具体说,就是秩序与非秩序时间冲突过程中的痕迹感受。所以,我的“汉·马王堆”系列在九十年代是非常现实的叙述方式,很贴切当时的文化现实感受,也具有强烈的批判意识。“汉·马王堆”系列使我开始真正意识到本土文化吸收的重要性。其实,在画这个题材之前,我就有过画这个题材的想法,这次展览中1986年左右的一些草图就是这个时候的构思,只是当时缺少充分的参考资料。直到1988年左右我专程去了湖南马王堆遗址现场,才真正有了要创作的冲动。“汉·马王堆”系列,也是经过一段较长的时间逐渐形成的。我开始是在卡纸上创作,之后慢慢扩展到油画和多种综合性媒介甚至延伸到空间。后来我意识到,媒介应该由繁至简,我应该把媒介转化成仿生的视觉效果,才能更有效地传达我的文化批判意识,所以,我才最终选择了以宣纸为媒,呈现帛衣的感觉。这种仿生感觉具有现实性,但整体感觉又是片断、残缺的抽象性,它的斑驳残迹,形成了残本。这种感觉从艺术形态上,已经跳出了绘画语言的游戏规则,形成了艺术的社会文化形态个体存在案例。

无论怎样变化,我始终是把握非单一的叙述方式,强调多重语言和文化符号的碰撞。这在风格语言层面让一种绝对统一性的整体形象得以肢解,而我想呈现的是历史与现实相交织过程中留给我们的启示。

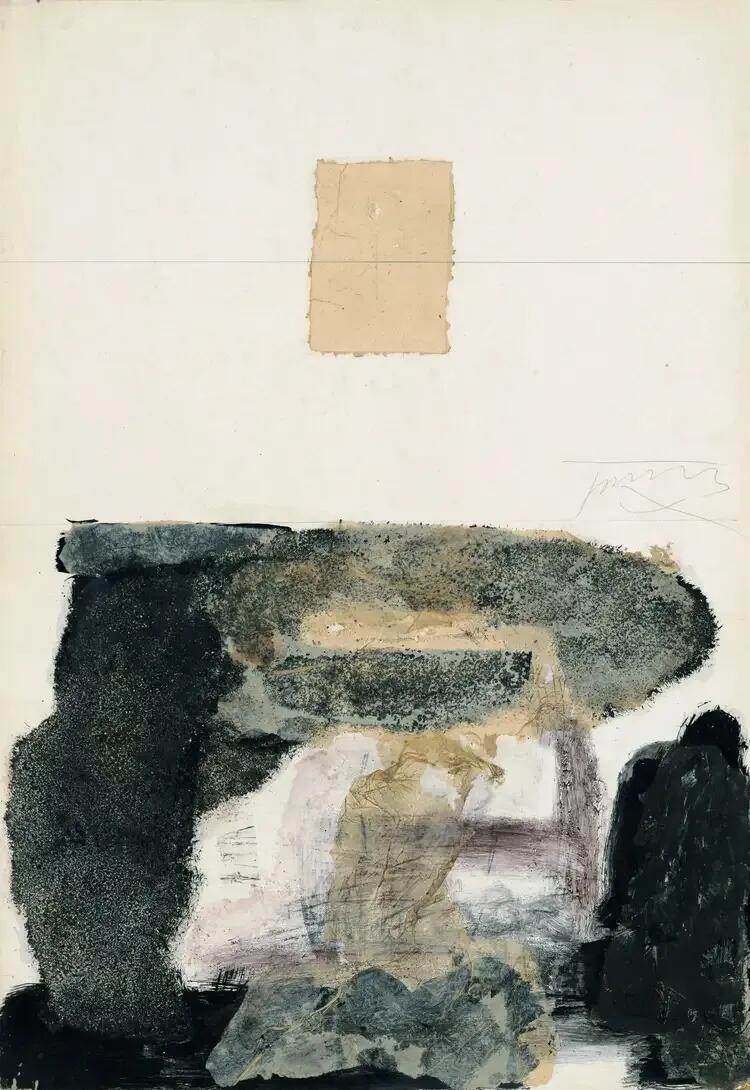

顾黎明《山水》1990 / 78.5×55cm / 卡纸上色粉笔、油彩、及宣纸拼贴等

逐渐显现的本体语言——时间痕迹

Q:从您40年来创作之路,“问题意识”、“艺术本质”、“传统的转换”总是相互交叉,相互作用的,从您的创作实践如何看待这些问题?

A: “问题意识”上大学时我就有。因为我总是喜欢看那些现代主义的书,现代主义都会围绕一个中心问题展开讨论,那就是自我存在问题。这个问题其实很复杂,因为个体的本质是永远不可澄清的。记得杜威的《人的问题》讲,人不是个体的人,所谓的人是一个群体化的人,那么,人的本质永远是不可完全揭示的。存在主义也只能说过程比结果更有意义,叔本华究其也还是归于宿命的悲剧。所以,人的个体是个悲剧,更不用说追求自我表达的艺术了。我们现在的社会,更不能局限在小圈子里享受艺术的乐趣。所以说,我是利用了抽象的方法,但还是想表达现实的问题。回看我艺术探索的过程,我一直想构建一个属于我们本土地缘文化型态的当代艺术方向,那就是既要解决因我们长期的被动局面,存在着一直没有厘清的现代语言的本体问题,还要同时将我们自身的文化关系汇融到当下的创作中。

顾黎明《汉·马王堆服饰 No.10》1991 / 121×56cm / 布面油彩、宣纸等

所以,你看到的从早期的关注现实境遇的抽象性作品,到确立“汉马王堆”系列,再到“门神”系列,“佛造像”系列,至到现在“山水赋”系列和“四门塔”系列,我一直在探索的问题,一个是如何反映现实,又不囿于具体,如何用适合自己的文化文脉的媒介方式来呈现自己的作品风格。其实,“艺术本体”问题,相对中国现在的艺术家来说,就是视觉表达问题。我们都没有很好地系统梳理和研究现代的语言秩序,大家一直在被动地影响或被现实左右的情况下,凭感觉在创作。我觉得自己的语言本体还不能很好地转化成观念本身,现在大部分艺术家也存在同样的问题。所以,既然我认识到了这个问题,况且我一直在学校里教书,状态会比较稳定。我的创作方式就是慢慢做,既要不断提高自己的本体语言的表现能力,又要不断试验,突破自己。我的做法也许和别人不一样,我会不断地重复以前的题材,四十年前的题材有时会重新显现,这种方法对我很适合,我既能在时间推移的过程集中解决一个问题,而且也可以慢慢显现出来,即:时间痕迹。其实,这是一个很有意思的游戏,它会让我在不同的时间、年代里感受同一个问题。

时过境迁,不断随时代变化的“我”,与历史亘古之久的历史文化符号形成的关系,让我重新获得不同的体验与认识。

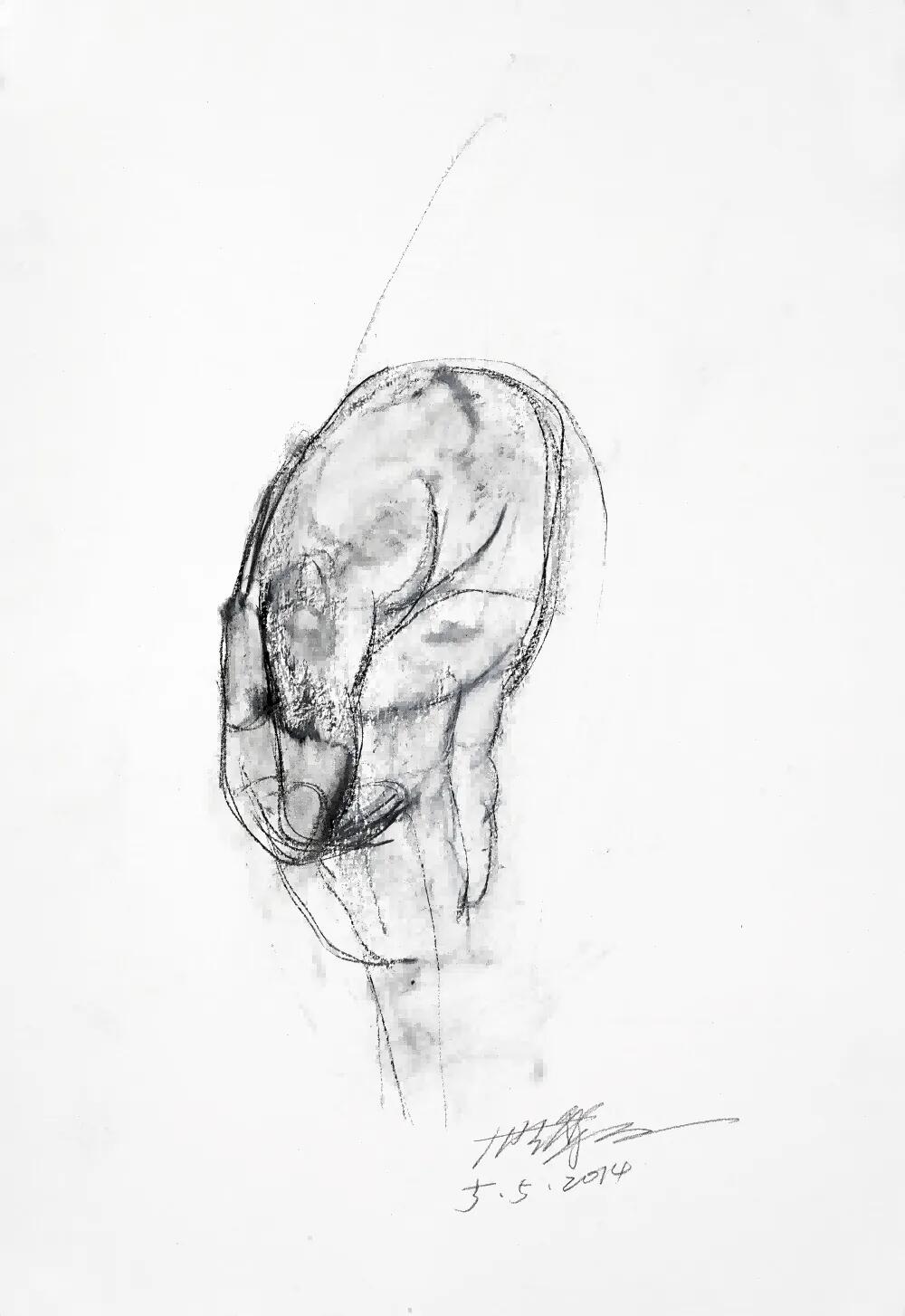

顾黎明《佛造像系列:北齐 - 佛手》2014 / 39×27cm / 纸上色粉、铅笔

Q:此次展览“表象与意志”是对前面这些问题的再讨论,还是单纯的回顾?

A:回到问题原点的讨论很重要。因为我的艺术似乎没有过去和现在分的那么清楚。我喜欢用传统文化中的借喻方式,来能指现实的问题。况且,我的艺术语言中,抽象性的因素比较多,所以,我的艺术探索之旅,体现了我的意志,世界对我也只是一个表象的时间概念参照而已。试想,没有了时间概念的表象认识,作品创作的内在痕迹自然显现出来,这个痕迹既包含了我的时间跨度,也有此时此刻的感觉逻辑。因此,回顾这个概念,恰好也是我的艺术作品探讨的重点部分。

Q:从展览可以看到门神、山水赋、佛造像、马王堆......这些传统的文化资源都是您创作的重要来源,如果把这些形象的叙事性去掉,从“艺术本质”来看这些作品时,重要的线索是什么?

A:对我而言,题材是很重要的。记得八年前我调来清华不久,做了一个以“借喻”命名的从艺三十年总结性展览。“借喻”二字很好地诠释了我长期艺术探索的目的。我理解的“借喻”概念,就是我借过去历史的文化喻指现实的问题,这是中国传统文化中最重要的表达方式。如果按你说的,把这些形象分离出来,留下来的正是痕迹,这也是我经常强调的感觉的时间痕迹。我的作品是介乎于表现与抽象之间的图像,本身不具体,表现与抽象的相互纠缠,加上许多历史文化符号的介入,都不会让观者指向一个明确的单一方向。这种矛盾性的图像关联,让痕迹更容易彰显其独特的本质。所以说,我的作品追求的是借历史文化的暗指,把视觉图式进行解构,在肢解的过程中,显示我的当下现实感受。

Q:您从早期的作品到近期的作品,是以不断的重复的日常,用行动颠覆理论逻辑,还是在不断的以新的语言和工作方法来推进这些年的创作?请您以1990的《山水》到2024年的《山水赋 - 四门塔之一》,以及1999年的《麒麟送子 - 线版·蓝色版》到2023年的《吉祥如意 No.3》为例,谈谈您前后观念和工作方法的变化。

A:“山水”是九十年代初画的,之前画了很多“汉·马王堆”系列作品后,发现这种痕迹的感觉也可以用来表达对自然的认识。我恰好看到沈周和米芾的一些小品山水,基本都是中景,这样容易表现水墨的淋漓和酣畅。这个阶段我也尝试着用“马王堆”的表现方式来表达山水的痕迹。主要是把宣纸作为一种文化符号的载体,来呈现墨的骨血痕迹。后来我画山水题材就比较少了,2022年调到中国美院任教之后,江南的山水人文,让我充分感受到了宋元山水的人文情怀。

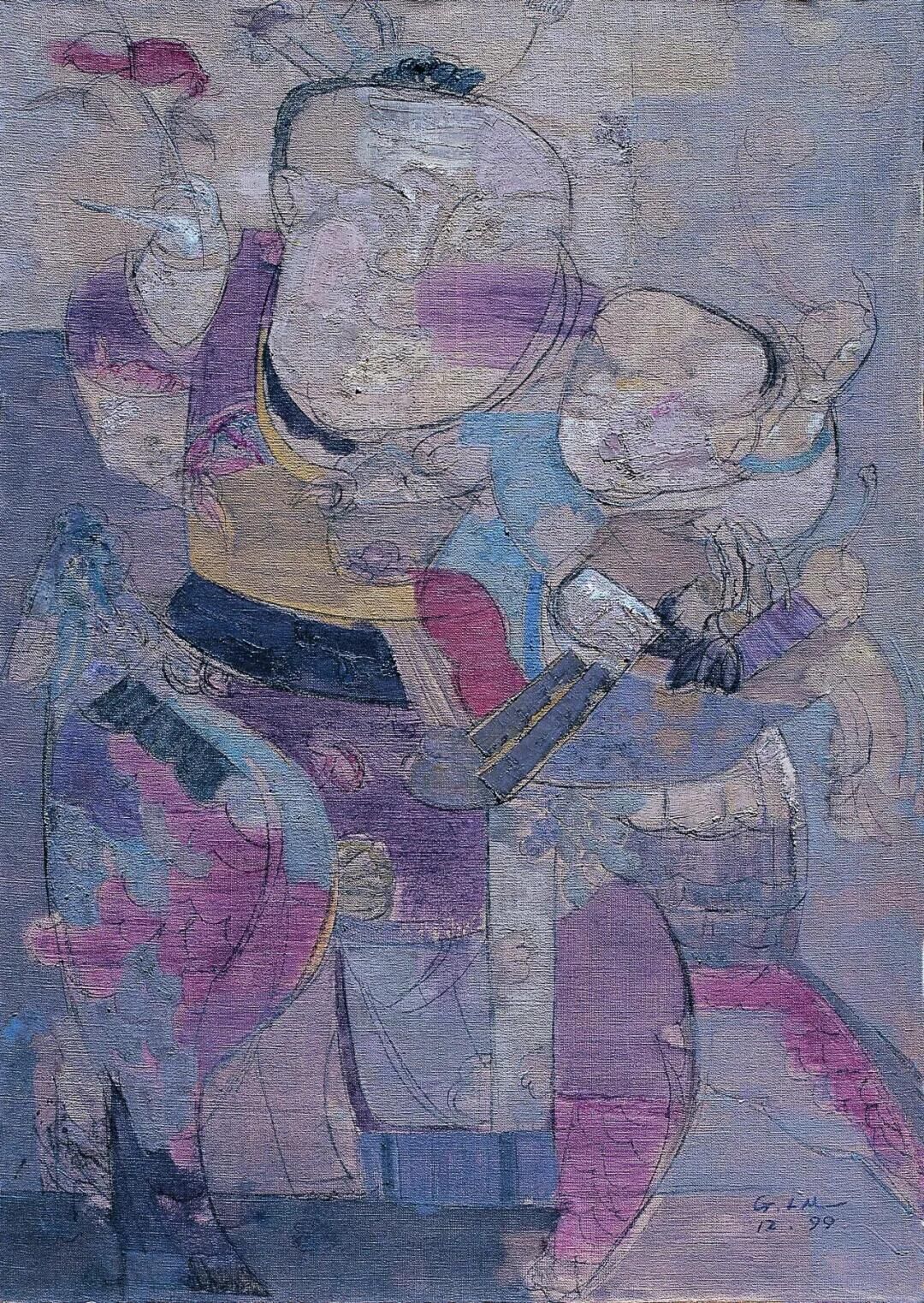

顾黎明《麒麟送子 - 线版·蓝色版》1999 / 116×80cm / 布面油彩

2003年,我随国美“地之缘”展览活动考察日本,看到了真实的“枯山水”,就萌生了画山水的念头。从日本回国时,又恰逢全球“非典”爆发,诚惶诚恐,这件事让我开始关注、思考人与自然的关系。拓印也就是在这个时期开始的。我在“89现代艺术展”上的作品就是二幅综合材料的抽象作品,在济南时也一直探索材质表现的问题,去国美综合绘画系任教,也是因为与我以前这方面研究的方向一致,自然我就对此方面更系统深入地展开探索。这个阶段我主要是画油画和综合材质的门神系列,山水也经常画一些。

顾黎明《山水赋 - 四门塔之一》2024 / 390×200cm / 布面丙烯、油彩、宣纸拓印及拼贴等

顾黎明《山水赋 No.29》2017 / 276×114cm / 布面油彩、丙烯

在调到清华任教后,我开始强烈意识到山中有城,城中有山的江南环境对人的修性是多么的重要。山水不仅是一种观看,也是人的内心世界里滋润和精神的冥想。所以,在北京生活的时间,我拿出大部分精力来研究、探索山水。也许我年轻的时候受存在主义和现象学影响太深,思考问题总是用批判的眼光去审视。所以,这期间我以批判性的态度对现实的山水境遇进行了表达。之前就运用不同的材质及比较抽象性的语言进行创作。运用拓印,主要是我在日本看到了大大小小的寺院里的枯山水,运用石与石之间相互作用形成的一种近似禅意的理念,其实,这和米芾对石的理解差不多。但后来又从《芥子园画谱》和《宣和画谱》中对山和石的画法上得到了启发。我对山水的认识是从局部或者是微观角度去表达,我想通过个人的现实情感,重新认识历史、传统和现实之间的相互关系,用个人创作过程中的痕迹重新编织一个世界,这里蕴藏着有不同文化和时空的情感体验。也许是我体会到现实和历史之间的差距太大,我们也不可能返回人与自然和谐共处的世界,我开始慢慢进入了对山水的挽歌之赋。我画了一组“枯山水”九十年代初,作为实验,只画了几幅。

这个时期我也同时开始了“门神”系列的探索。现在对比看,一个是抽象性的山水,另一个是有具象表现性的“门神”,无论从形式和内容上二个探索方向似乎牛马不相及,况且这个“山水”主要媒介是综合性很强的材料,而“门神”以传统的油彩为主。为了“门神”更符合我对痕迹的探索,前前后后我也画了很多材质感“门神”。这些以材质为呈现特征的“门神”作品,一改丰富的色彩,转变成比较单一的色调,树脂混合色粉的粘稠感,呈现出时间退痕的感觉……我至今认为这种形象化的“门神”,是我真正从媒介、形式到观念提升的重要途径。这种反复的创作状态很适合我。造型上我可以左右摇摆的选择,表现与抽象,文化题材上无非是有人之境或无人之境,因为我一直探索情感境遇的痕迹原生性问题,这种内在的一致性,恰好成为我的互补。

前面讲过的,在追求探索追求的过程中,逐渐解决了一些本体语言的现代性问题,也为当代的问题研究积累了丰富的经验。

顾黎明《敦煌草图十二》2001 / 27×16.8cm / 纸板上油彩、色粉等

Q:这次展览有门神系列、山水赋系列、汉·马王堆系列、佛造像系列等四个系列的呈现,请谈谈您作品中“图像”的选择、创作、推进。

A:我经常说,我创作的题材,没有时间限制,二、三十多年前的题材,有时候因我创作需要,可以直接再用。其实我个人认为,一个艺术家反复换题材不见得是件好事。因为再怎么换来换去,你骨子里的东西外人一眼就知道。

这四个题材也是我多年相互探索和融合的结果体现。最早是“汉·马王堆”系列,开始探索历史痕迹的现实显现问题,自然,图像比较抽象,但我始终认为,我这个系列图像的感觉是非常真实的,它的真实是痕迹的仿生感,它有视觉感受的真实,更有个人情感自然流露的真实。这个感觉贯穿了我后来的“门神”、“敦煌”、“佛造像”和“山水赋”、“四门塔”等系列作品。其实,这些系列是相互作用的,你看我的门神形象,基本都是从北齐和北魏时期的佛和菩萨形象变体过来的,色彩也是从敦煌和汉墓壁画和漆饰品借鉴的,这背后就有了“佛造象”、“敦煌”系列。“山水赋”和“四门塔”,更注重拓印的痕迹,以及情感表达的抽象化痕迹,这些痕迹虽然是微观的,但又被一个个大的抽象性结构限定着,这又与“门神”、“汉·马王堆”的结构特有内在的一致性。这种结构是秩序的肢解过程,其中暗藏着许多中国传统文化符号,诸如,文人画的笔墨范式,民间花纹图案,晋、汉人物造型,佛宗教和祭祀色彩等等。

对我来说,所有的结构最终还是要通过过程中的痕迹得到呈现。图像是捕捉痕迹的一种手段。

顾黎明《马上见喜》2016年 / 75x46.5cm / 卡纸上色粉、水彩、铅笔及蜡纸拼贴等

顾黎明《灶神》2008 / 115×66cm / 纸本丙烯

顾黎明《天仙送子》2008 / 115×66cm / 纸本丙烯

重新认识民俗文化艺术

Q:请您谈谈“建构当代图像的历史观”的重要性是什么?

A:我不是为“当代图像历史观”的建构而建构。我必须遵寻自己的感受。从自身的认知出发,才能不囿于形式。我最近在巴黎考察,蓬皮杜有个布朗库西的大型回顾展,展示的内容呈现了他的作品从原始艺术中汲取灵感演变过程,他逐渐凝练出自己独特的风格。回顾展的楼下,也是一个大型的立体主义时期的大师展,这些展览的背后暗示现代主义创造性问题,现代艺术家个体创造的源头就是原始艺术,现代主义通过历史文化的融合巧妙地转化成符合工业文明时期的现代艺术。可以看出,这需一个庞大的文化艺术群体共识才能实现的构建基础。

我们现在谈当代性,这个从古典到现代再到当代的演进历程,是人类文明不断递进和发展的过程。我早就说过,没有现代,哪来当代。今天看来,我们的现代人性自我构建意识太薄弱,根本没有构建起一个稳定可靠的现代性基础,所以,我们现实的文化状况,才有了例不胜举的抄袭现象。

其实,这个问题也不太复杂,主要我们都有功利心理,觉得找个有影响的大师变一下就可以速成。我认为,艺术是个体创造力,如果个体再借鉴个体语言形式,不可能不相似,因为个体创造的语言太局限,也太小,很难与原始艺术或民俗文化相媲美。因为,这些原始或民俗的文化艺术是群体艺术的产物,日积月累逐渐形成的,它们有着集体意识和历史积淀而形成的强大生命力,可以说,取之不尽 ,用之不竭。

我们应该回头看看,重新认识我们的民俗文化艺术,这些含有民生性的祭祀文化,蕴含着我们本土文化的强大生命力,它们既是我们本土生存环境长期与自然磨合形成的文化生态,也是我们立足于国际地缘文化视野下的创造源,如果被当代人吸收或转化,才能真正实现我们当代艺术的独立发展格局。

顾黎明《吉祥如意 No.3》 2023 / 42×29.7cm / 纸本水彩、色粉

结语:如何探索中国独特历史处境下的当代艺术方法论?中国当代发展的历程中,艺术家面对文化的断裂的现实,中国在现代化的进程中,存在着普遍的身份焦虑和文化焦虑。人们也在进退失据中反思,从艺术家顾黎明的40年创作历程中,可以看到个体在关照历史文脉与当下的体验中,形成了逐渐显现的本体语言——时间痕迹。对于本体语言的探索和实践,艺术家提供一条个案研究的线索。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。