编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

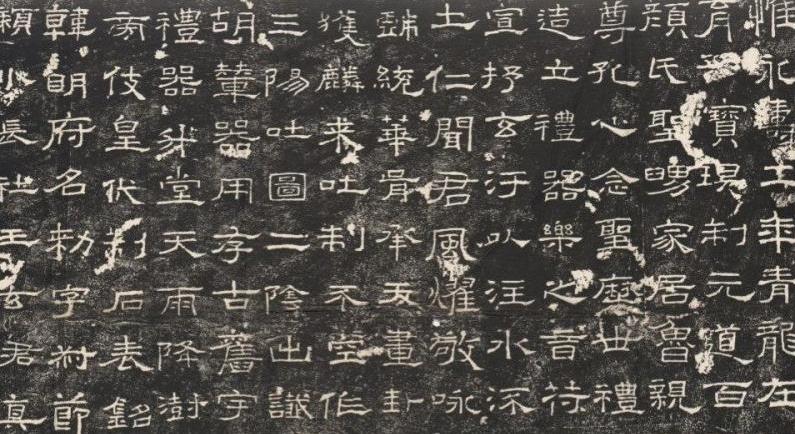

清初书家、鉴赏家王澍谈论书法时多次提到“一正一偏”的说法,其论《礼器碑》云:“……观其用笔,一正一偏,游行自在,动合天机”;评钟繇《贺捷表》亦云:“此表用笔一正一偏,脱然畦径之外……”

清初书家、鉴赏家王澍

礼器碑

中国人有喜好谈玄的倾向。关于“奇”、“正”这样的“对待”关系,可以一口气说出一大串的妙理——奇正相生,守正出奇;正中寓奇,奇中求正;即正为奇,即奇为正;亦正亦奇,非正非奇;非正非不正,非奇非不奇……

问题是,怎么做到?

金圣叹论文章云:“雅驯者不跳脱,跳脱者不雅驯”。“雅驯”,“正”也,“庄”也;“跳脱”,“奇”也,谐也。“奇正相生”、“亦庄亦谐”,信乎难也。

钟繇《贺捷表》

每个艺术家的天性,非近于“正”,即近于“奇”。比如明代的书法家当中,王澍比较欣赏两个人:祝允明和董其昌,一前一后,“于三百年来足可笼罩”。然而,祝氏“虽能尽变而骨韵未清”,董氏“骨韵虽清而又未能尽变”。也就是说,董的天性近于“正”,所以气质清超而变化不足;祝的天性近于“奇”,所以变化多端而未能臻于清正。由此可知,如果夸奖一个人天生“骨骼清奇”,是送给他一顶多么闪光的高帽。

祝允明

我们也能够很轻松地从近现代书画家里找出相似的例子,并且把对祝、董的评价套用在他们身上。比如书家沈尹默与沈增植,沈尹默近于“正”,所以“骨韵虽清而又未能尽变”;沈增植近于“奇”,所以逸气淋漓而逊于清正。画家吴昌硕与吴湖帆也是一“奇”一“正”的代表,前者豪纵,后者矜持。这一点足以说明,“奇”与”正“,无非是人性的两个侧面。

董其昌

王澍还说,祝枝山由于“豪纵宿习”、“风骨未清”,所以作品中往往“多带俗韵”,“故其狂草多见赏于俗子”。这么个说法,就不是通透之论了。王澍本人的天性近于“正”,因而只看到“奇”而不“正”易入于“俗”,殊不知董其昌的“正”而不“奇”,“未能尽变”,何尝不是产生“俗”的另一个主要根源?

吴昌硕

不仅个人禀赋有“奇”、“正”之偏,时代也有“奇”、“正”之偏。盛世常有清明正大之气象,习见温雅驯良之人物,乱世则每见激宕怪戾的风气,多产钦奇磊落之逸士。清末民国以降,百多年中动荡至极,尚奇好异之风炽然,因此“奇”有余“正”不足的吴昌硕、沈增植之流风云际会,推崇慕习者众,“正”有余“奇”不足的吴湖帆、沈尹默之辈则声势未能与之抗衡,此则时代使然也。

超然于“奇”、“正”之上,穿越于时代之表的天才有没有?有。除了钟繇,“韵高千古、力屈万夫”的书圣王羲之也是一个,前人对其书迹的评价是“势如斜而反直”、“迹似奇而反正”。然而,天才并非仅仅依赖于天性,天才们都很勤劳。钟繇“卧画被穿过表,如厕终日忘归”,王羲之“笔山墨池”之余,还要感叹追不上张芝,“假令寡人耽之若此,未必谢之!”。

韩愈曰:“周道衰,孔子没,……其言道德仁义者,不入于杨,则入于墨。”换句话说,天下搞艺术的人,不入于“奇”,则入于“正”。

那么,怎么办呢?有一种说法是,要么“正门入,旁门出”,要么“旁门入,正门出”。意思是就自己天性所近,先把天性中相对明彻的那一面发扬起来,在此之外,还要直面自我,把潜在的、被蒙蔽的那一面开掘出来。既然“奇”与“正”这两端都是产生“俗”的根源,如何做到“不俗”?“不俗”就是艺术的本质,用现代语言说,就是“不可预测”、“不确定性”,用禅宗解释就是“离两边”、“无所住”,就是非正非奇,亦正亦奇;即正为奇,即奇为正。

这么说着,就有点像是修行了。

没错。艺术无非是修行的一种方式。王澍拈出“一正一偏”后,所描述的“游行自在,动合天机”、“脱然畦径之外”,跟圣人所描述的“从心所欲不逾矩”,不是差不多的口吻吗?

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。